На площадках Центра современных искусств — на проспекте Независимости и улице Некрасова — выставляются две связанные между собой экспозиции. «Фантастическое в современном белорусском искусстве» и «Ирреальное в современном белорусском искусстве» — на самом деле об одном и том же, только первая выставка была сформирована из музейной коллекции ЦСИ, а вторая пригласила авторов и отдала каждому по отдельному залу. Что притягивает, так это возможность увидеть именно белорусский воображаемый мир — с оглядкой на нашу историю, этнографию, мифологию и прочее. С 20 июля два больших пространства посвящены фантастическому с национальным колоритом.

«Если начинать разговор об ирреальном в творчестве белорусских художников, надо сказать, что искусство само по себе таковым является, потому что исходит из фантазии авторов, — говорит куратор выставок Михаил Мирошников. — Акцент в этих масштабных проектах сделан на тонировку: этнографию, историю и историческую реконструкцию, наш менталитет и белорусскую. мифологию. Здесь ряд дохристианских существ и пантеон языческих богов — лешие, домовые, русалки, водяные, Перун, Ярило некогда населяли наши озера, леса, болота и сознание белорусов».

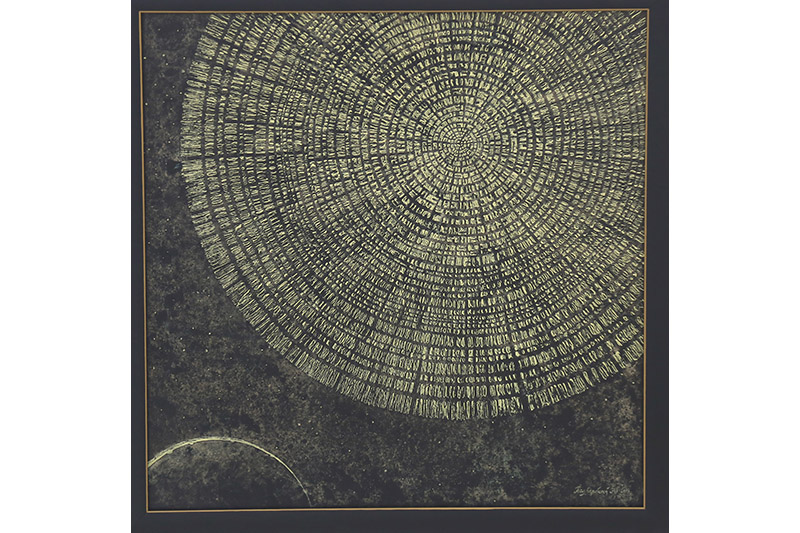

Сверху «Дом белой цапли» и «Terra incognita» Юрия Подвербного, которые среди других произведений автора выставлены в отдельном зале Центра на Некрасова. Дом становится одновременно и улиткой, и летающей тарелкой. Космическое солнце выглядит срезом дерева и состоит из костров. Юрий Подвербны вырос в аутентичной восточной среде — деревне Асаревичи на берегу Днепра в чернобыльской зоне отселения. Говорят, визуальный ряд его произведений как раз отсюда.

«Рыба, что появляется на многих произведениях художника, воплощает для него символ быстротечности, в белорусские дома он вмещат целые миры, его талант не меньше, чем талант Валерия Слаука, но в силу определенных жизненных обстоятельств он оказался не настолько раскручен».

Михаил Мирошников говорит, что выставки концентрируются на известных художниках, представителях академической школы и их учениках, и на понятных образах, мол, здесь почти нет супрематизма, сюрреализма, абстрактного экспрессионизма. Ключевое слово «почти» — на проспекте Независимости можно увидеть знакомые работы Николая Селещука и Георгия Скрипниченко (без них в теме, с которой выступил Центр современных искусств, наверное, нельзя обойтись). В отдельном зале в Центре на Некрасова выставлена Маринка Веренич из числа художников, стремящихся к абстрактному экспрессионизму почти в чистом виде.

«Работы созданы из любимых инструментов художников-оформителей 1980-х — лент, которые они клеили при отделке витрин магазинов, трестов, столовых и так далее. У Маринки Веренич типичные западноевропейские приемы. Ее творчество является примером витебской школы новейшего времени, которая отличается от минской академической среды самобытностью и дикаватостью, не чурается экспериментов, не оглядывается на профессоров академической школы и всегда направлено на творчество Марка Шагала, Казимира Малевича и других великих авторов, каким-то образом связанных с Витебском. Некоторые с улыбкой называют это искусством витебского реванша. Помимо этого Витебск и его художники являются бастеоном некоммерческого искусства».

Выставки также носят некоммерческий характер: НЦСИ, как государственное учреждение, что «пропагандирует» высокое искусство и национальные интересы, не может повесить ценник. Зато, после окончания работы экспозиций — на проспекте Независимости выставка будет работать до 16 сентября, а на Некрасова до 4 сентября — можно связаться с автором. Кстати.

«Коммерческое белорусское искусство — это неповторимые лирический пейзаж и натюрморт, которые очень охотно приобретаются богатыми гражданами России и Китая. Все поиски подсознания замечательными белорусскими супрематистами, сюрреалистами, абстрактными экспрессионистами им не нужны».

В «фантастических» выставках участвуют также Владимир Толстик, «святист» Григорий Иванов, Геннадий Хацкевич, Сергей Криштапович, председатель Белорусского союза художников Григорий Ситница, Сергей Римашевский, Сергей Парфенок (причем на обеих площадках — его собственные офорты на Некрасова и работы с музейной коллекции на Независимости), целый ряд произведений известного графика Валерия Слаука (вот где мифических существ больше всего), тахелесовец Александр Родин, Матвей Басов, Владимир Провидохин, Сергей Баленок и другие.

«Баленок — неповторимый товарищ, который показывает даже не белорусскую школу, а немного архаичную западноукраинскую, точнее, львовскую. Он и сам очень яркая индивидуальность, его интересно выставлять. Скрипниченко и Селещук — известнейшие представители нашего этносюрреализма. Это сочетание Сальвадора Дали, которого, наверное, знают даже рабочие, с белорусской академической художественной школой. С тем ее ответвлением, которое неразрывно связано с белорусским возрождением и белорусскими менталитетом, этнографией, историей. Эти художники связали наш фольклор с классическим типовым западным сюрреализмом и получили интересный сплав».

«Поиски подсознания» белорусскими художниками приходят, смотря по выставкам, к достойным внимания результатам: в залах ЦСМ теперь можно увидеть необычайные образы, существа, сюжеты, символы и странные сочетания. Пока экспозиция представляет фантастическое и ирреальное, какими они представляются белорусам, мы можем говорить о довольно реальных вещах, как мировоззрение, образ нашего мышления и наше же прошлое.

София ПОЛЯНСКАЯ

В повестке дня — утверждение концепции нацбезопасности и военной доктрины.

Финалистка проекта «Академия талантов» на ОНТ — о творчестве и жизни.

Почти тысяча двести человек соберутся, чтобы решать важнейшие вопросы развития страны.